古人云:「書者,如也。」這個「如」不僅是人之性情,更是自然的氣韻。筆墨之間的輕重、疾徐、轉折,正如山勢的起伏、水流的旋轉。書法之所以能成為東方文化的代表,不在其形,而在其「氣」——那是一種自然流動的生命節奏。

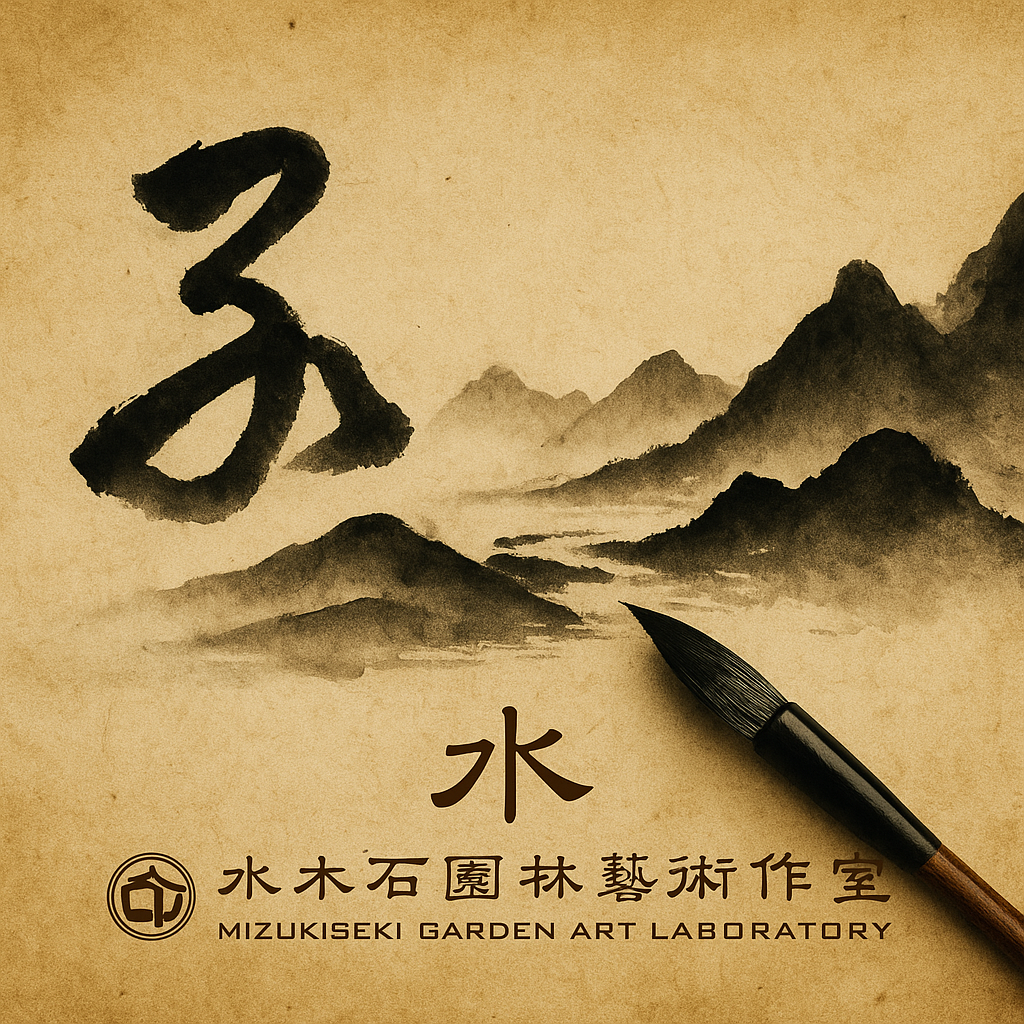

當書者執筆之際,心息相通,腕隨氣行,一筆下去,彷彿山川風雲在紙上展開。書法的「勢」即山之骨、「韻」即水之魂。

傳統繪畫理論中常言「書畫同源」,而在筆法的世界裡,山與水早已潛藏於筆端。筆畫的起筆如山石之立,轉折如溪流之曲,收筆如雲霧之散。

王羲之的行草之所以靈動,在於筆勢如流泉下石;懷素的狂草之所以磅礴,乃是風雷激盪的化現。書法不僅在「書寫文字」,而是在紙上構築一座無形的山水。

墨不僅是顏料,更是時間與呼吸的象徵。濃淡之間,光影交錯,猶如晨霧、雲煙、山嵐。宋人提出「計白當黑」,留白不只是空,而是氣流與靜觀的所在。

當筆墨順勢而行,呼吸與筆勢相應,書者便進入「筆隨氣轉、氣隨心行」的境界。那一刻,書法不再是手的技藝,而是心靈與自然同頻的回響。

莊子說:「天道無為而無不為。」書法亦然。過度用力,筆勢便滯;過於拘謹,墨韻則死。唯有順其自然、放鬆心氣,筆墨才能達到「無為而成」的境界。

這種「無為之筆」,並非懶散,而是深刻的控制與放下——既有節制,又能流動。書法之美,正是「意在筆先、氣在墨中」。

書法的最高境界,不是技巧的極致,而是心與自然的契合。山水有形而筆墨無形,然其精神卻同。

當一筆揮下,書者化為山水中的一部分,筆墨之流即是心之流。這種書寫的行為,既是創作,也是修行——以筆為橋,通天地之氣,以墨為鏡,照見自身之心。