在佛學的觀點中,人並不是自然的主宰者,而是自然中的一分子。這種思想與現代生態學強調「萬物共生」的理念不謀而合。佛教強調「緣起性空」,認為萬事萬物皆因緣而生,互為因果,互為依存。人與自然之間並非支配與被支配的關係,而是彼此扶持、共存共榮的共生體系。

以《華嚴經》中「一即一切,一切即一」的思想為例,便道出了宇宙萬物彼此相依的本質。人類若對自然環境造成破壞,其實也是在傷害自身的福報與生存條件。因此,佛教教導人們要慈悲對待萬物、尊重生命,甚至在一些佛教經典中,連樹木花草也被視為有靈性的存在。

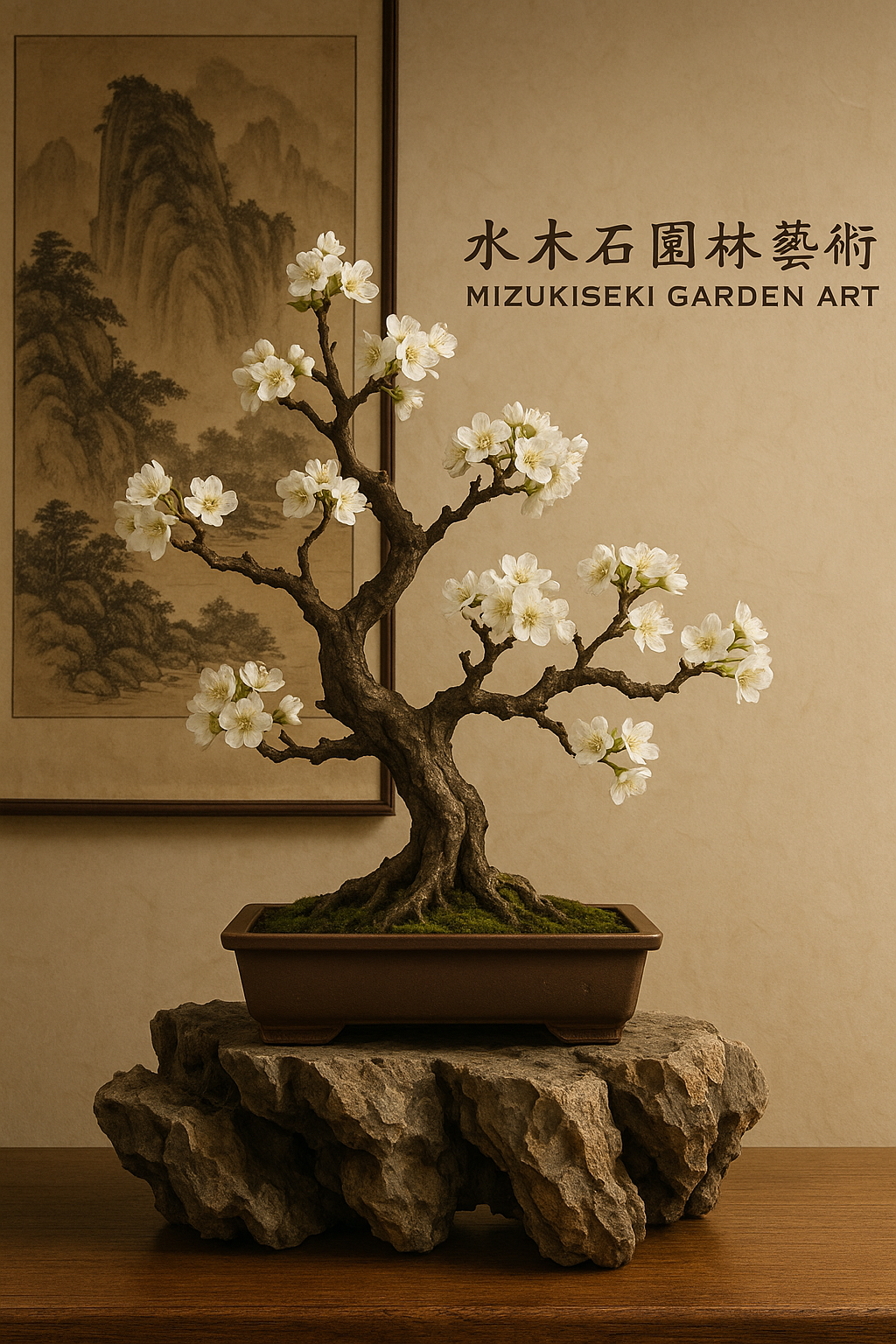

在庭園設計上,若能融合佛學理念,便不只是造景美學的展現,更是一場與天地自然溝通、修身養性的實踐。例如,在園中設置靜坐平台,種植象徵慈悲的菩提樹,鋪設取自自然的石板小徑,讓人們在步行之間,體驗腳踏實地、與地氣連結的靜心力量。

此外,「五蘊皆空」、「無常」等佛學核心觀念,也能提醒我們尊重自然的變化法則,不妄加干涉、不貪圖永久。例如,秋葉落地即是自然輪迴的一環,不必急於清理,反可作為一種季節更迭的美學象徵。這種順應自然的態度,是一種極具覺性的生活方式。

總結而言,佛學中的自然觀,是一種柔性而有力的智慧。它不僅為現代人提供了一種與環境共生的永續模式,也讓庭園設計的深度與靈性層次更加提升。在追求表面美感之外,我們更應思考:這座庭園是否能成為人與自然和解、安頓身心的靜修之境?